《大明王朝1566》:权谋小说巅峰之作,小说和电视剧都强烈推荐!

经典版本

实事求是地讲,把《大明王朝1566》作为“明史”来推荐是不严谨的,因为这毕竟真的是一部小说(或者说就是同名电视剧的剧本),它是虚构的,不能用来作历史的教科书。

大明王朝1566

当我们读完《三案始末》、《万历十五年》和《明朝那些事儿》之后,在我们对明朝历史有了一定的了解之后,再来看《大明王朝1566》,它写的不是真实的历史,但可能比真实的历史还要真实,因为类似的故事可以发生在任何朝代。对于这部小说,曾有过这样的书评:用简单语言,行深刻之事,明深刻之理,悟处世之道 。这样的评价是否过高暂且不论,但就历史小说而言,这本书绝对是上乘之作。它虽然重历史,却脱离不开虚构与演绎,正是基于这种合理的编排,这本书和同名电视剧才成了历史题材小说和影视作品的巅峰之作。乍一亮相并不引人注目,却如一瓶老酒,越陈越香,受到越来越多的人的推崇。

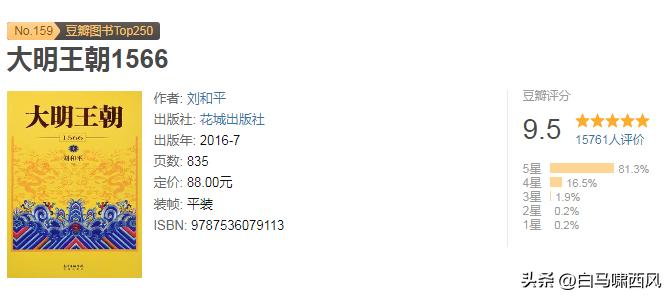

小说的评分够高了

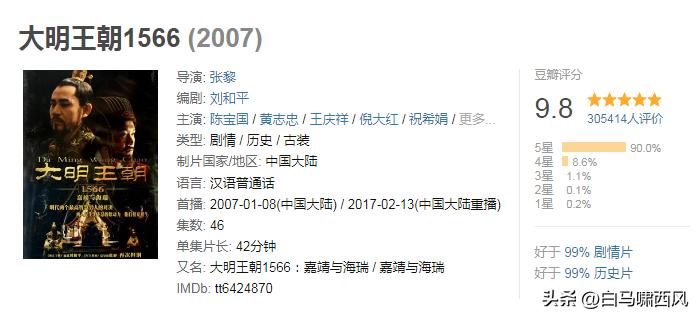

电视剧的评分更高了

一、小说内容(剧情)与历史背景

《大明王朝1566》以明朝嘉靖年间为背景,聚焦于嘉靖帝(朱厚熜)与清官海瑞之间的政治博弈,同时揭示了严嵩父子为首的“严党”、清流派、司礼监等势力的复杂斗争。内容围绕“改稻为桑”的国策展开,这一政策表面上是为了增加财政收入,实则成为权力角逐的战场,最终演变为土地兼并、毁堤淹田等恶性事件,暴露了封建王朝的深层矛盾。

关键历史节点:

嘉靖帝的统治特点:嘉靖帝沉迷道教玄学,通过“大礼议”事件重塑皇权,削弱官僚体系对皇权的制约,但也导致政治腐败加剧。

严嵩与清流派的斗争:严党把控朝政二十年,清流派以徐阶、高拱、张居正为代表,试图扳倒严党,但手段同样充满权谋算计。

海瑞的挑战:海瑞以《治安疏》直谏嘉靖帝,揭露朝廷腐败,成为全剧高潮,象征道德与权力的终极对抗。

小说的又一个版本

二、核心主题与叙事特色

1. 权力斗争的复杂性

作品中没有绝对的正反派之分,各方势力均以生存和利益为核心目标:

严党:虽贪腐成性,但维持了朝野秩序,甚至推动经济政策;

清流派:以道德为旗号,却为倒严不惜牺牲百姓利益;

司礼监:表面调和矛盾,实则为巩固皇权而操控权谋。

这种“斗争即生存”的叙事,展现了政治博弈的灰色地带,如吕芳的“思危、思变、思退”哲学,体现了权力旋涡中的自保智慧。

2. 历史真实性与艺术加工的平衡

历史细节的还原:嘉靖帝的玄学倾向、海瑞的清廉形象均基于史实,但通过戏剧化处理(如虚构的“改稻为桑”政策)增强冲突张力。

人物的多面性:嘉靖帝既聪明又偏执,严嵩权倾朝野却最终落魄,海瑞正直却难以解决现实问题,凸显了历史人物的复杂性。

3. 道德与权力的辩证关系

通过海瑞与嘉靖的对抗,探讨了道德理想在权力体系中的困境。海瑞的清廉成为对抗腐败的象征,但其行动也暴露了道德主义的局限性——无法撼动制度性腐败。

三、艺术价值与思想深度

1. 叙事结构的精妙

节奏紧凑,信息密度极高,如开篇“周云逸之死”即暗含全剧主题:权力斗争的残酷性与道德牺牲的必然性。周云逸因直言天灾源于“朝廷失德”被杖毙,表面是嘉靖震怒,实则是太监冯保为讨好皇帝而“层层加码”的结果,映射了官僚体系中的执行异化。

2. 对封建制度的批判

所有角色均是封建制度的牺牲品:

嘉靖帝虽掌控全局,却因权术透支了政治合法性;严党与清流派的斗争本质是权力再分配,而非民生改善;商人沈一石试图在政治夹缝中求生,最终仍难逃覆灭。这种“无人胜利”的结局,揭示了封建体制的不可持续性。

3. 现代启示与历史反思

制度性腐败的警示:剧中“改稻为桑”政策因执行者的贪欲演变为灾难,反映了缺乏监督的权力必然走向失控。

权力与道德的张力:海瑞的悲剧性抗争提醒观众,单靠个人道德无法解决系统性弊病,需结合制度革新。

四、评价与争议

1. 观众接受度的挑战

作品因叙事复杂、节奏快、人物关系庞杂,被普遍认为“难懂”。其拒绝脸谱化角色,要求观众主动思考权力逻辑,而非依赖善恶二元叙事。

2. 学术与大众评价的差异

学界赞誉:被视为历史剧和权谋小说的巅峰之作,豆瓣评分长期居首,因其对历史真实的尊重与思想深度。

大众争议:部分观众认为内容压抑,缺乏“爽点”,但正是这种压抑感强化了历史批判的力度。

3. 历史虚构的争议

作品中“改稻为桑”等事件为虚构,但通过艺术真实揭示了明朝财政危机、土地兼并等核心问题,被认为是对历史本质的深刻把握。

《大明王朝1566》以嘉靖朝为切片,通过权力斗争、道德困境、制度崩坏的多维度刻画,展现了封建王朝的衰亡逻辑。其超越了一般历史作品的权谋展示,直指人性与制度的深层矛盾,既有历史的厚重感,又具现代反思价值。作品中“无人是赢家”的叙事,不仅是对明朝的哀歌,更是对权力本质的永恒追问。正如吕芳所言:“思危、思变、思退”,这一哲学贯穿全剧,成为观照历史与现实的镜鉴。

《大明王朝1566》电视剧和小说在主要情节和人物塑造上基本一致,但在一些细节和表现形式上存在区别:

叙事节奏

• 电视剧:为适应影视表现形式,节奏紧凑,通过巧妙的剪辑和情节编排,将复杂的故事线清晰呈现,如海瑞审案等情节,通过镜头语言和演员表演营造出紧张氛围。

• 小说:叙事相对舒缓,有更多篇幅用于细致描写人物心理、环境等,如对嘉靖帝在西苑修道时内心世界的深入刻画,让读者能更深入地理解人物。

人物塑造

• 电视剧:演员的精彩表演赋予人物直观的形象和鲜明的个性。如陈宝国饰演的嘉靖帝,通过神态、语气等将其复杂性格展现得淋漓尽致。但由于篇幅限制,部分人物刻画不够深入,像齐大柱等角色,人物形象相对单一。

• 小说:对人物的刻画更全面深入,能细致描写人物的性格发展和内心矛盾。对于一些剧中的次要人物,如裕王妃李氏,小说中也有更多关于她智慧和谋略的描写,使人物形象更丰满。

情节细节

• 电视剧:为保证剧情的流畅性和观赏性,会对一些情节进行适当删减和改编。如沈一石家产被抄没后的一些后续情节,在电视剧中没有过多展现。

• 小说:情节更完整丰富,包含许多电视剧中没有的细节。像高翰文在杭州处理织造局事务时的一些具体决策和遭遇,小说中有详细描述,更全面地展现了当时官场的复杂局势。

主题表达

• 电视剧:通过画面、音乐等多种手段,直观地展现了明朝嘉靖年间的政治风云和社会百态,突出了权力斗争、民生疾苦等主题。如“改稻为桑”政策引发的一系列矛盾,直观地展现了官场黑暗对百姓的影响。

• 小说:除了展现这些主题外,还通过大量的心理描写和议论性文字,深入探讨了历史发展的规律、人性的善恶等更深刻的问题,使主题的表达更具深度和广度。

笔趣阁无广告免费版下载

小说阅读 / 33.5M / 2025-02-09

笔趣阁APP官方下载入口